★日本の伝統行事を大事にしたい、わが家はその行事の意味や由来を話すようにしてきました。

たとえば、書き初め、豆まき、ひな祭り、七夕・・・。

今回でいえば、ゆず湯や「カボチャ」を食べる意味、「冬至」の意味や由来。

そして、クリスマスツリーの飾りの意味(後段で詳述)です。

次のとおりです。

◆1 冬至・カボチャを食べる・ゆず湯に入る意味

昨日2021年12月22日は「冬至」、1年で一番昼が短く、夜が長い日でしたね。

カボチャを食べたり、ゆず湯に入ったりしましたか。

わが家は、こうした伝統を大事にしてきました。

ただ、昨日はカボチャは食べたのですが、ゆず湯はありませんでした。

次女が今年から東京の大学に行ってしまい、手を抜いたかな?

と思っていたら、妻はちゃんと「ゆず」は用意してあり、ただお風呂に入れるのを忘れていたのでした。

残念!

今日、「ゆず」を入れます。

▶ゆず湯:

もっとも寒さがきびしくなるこの季節、ゆずをうかべたお風呂にはいってあたたまれば、風邪をひかないといわれてきました。

▶冬至・カボチャを食べる意味

むかしから冬至は「太陽がよみがえる日」だと信じられていました。

冬至にむかって、日は短くなっていきますが、むかしの人は「太陽の力が弱くなるとき、人間の魂もおとろえる」と考えていたのです。

しかし、「冬至をすぐれば太陽はよみがえり、人間の魂にも精気がもどってくる」とされました。

そこで、この季節に旬のかぼちゃやあずきなどを食べて力を回復し、冬至をのりこえようとした習慣が、今ものこっているのです。

・・・以上、高野紀子作「和の行事えほん 秋と冬の巻」(32ページより引用」・

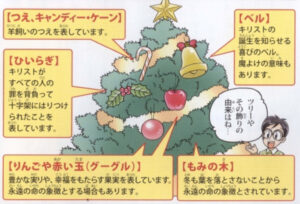

◆2 クリスマスツリーの飾りの意味

さて、明日はクリスマスイブ。

クリスマスと言えば、本来はイエス・キリストの降誕を祝う日ですが、なぜか宗教にかかわらず祝っているようですね。

わが家も、クリスマスはクリスマスツリーを飾り、ケーキを食べて祝ってきました。

クリスマスツリーの飾りの意味について紹介します!

【クリスマスツリーの飾りの意味】

2008年12月号の「七田小学生新聞」に載っていた記事です。・

▶冬至には「ん」のつくものを食べると幸運になる

こんないい伝えもあるそうです。

たとえば、

・なんきん(かぼちゃ) ・こんぶ ・こんにゃく ・ぎんなん ・にんじん ・だいこん

ですね。

知らずに食べているよりも、やっぱりこうした意味が分かって食べた方がより豊かになる気分がしませんか。